音のこと

クレンペラーのオーケストラ

2019年04月01日

新年に久々に会った孫にCDを聴かせようとしたときのことである。彼はこうした音楽との出会いをきっかけに、いろいろな音楽に接していくのだろうと思ったことから、ふと、私が昔に音楽を聴き始めた頃のことなどを思い出した。

まだ私が幼稚園児か小学生だった昔、自宅で音楽鑑賞するための音源は、モノラル録音のSPレコードであった。何年か経ち、LPレコードに取って代わり、ステレオ録音が我が家にやって来た。そのLPを初めて聴いたときのことは忘れられない。すなわち、各々の楽器が分離されてくっきりと鳴り、より原音に近い音が聴こえたからである。楽器編成の小さな室内楽はもちろんのこと、大編成のオーケストラの弦楽器、管楽器そして打楽器の位置関係までもがよくわかった。そして、あれこれを聴いて調べて、という音楽三昧していたある日、指揮者オットー・クレンペラー(1885-1973)の演奏は、他の指揮者と楽器の配置がちがうことを雑誌で知った。この配置のことはその後、すっかり忘れていたが、孫にCDを聴かせる段になって急に思い出し、クレンペラーのオーケストラについて考えてみたくなった。

一般にオーケストラの楽器配置のうち弦楽器は、通常第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンがひと塊になって指揮者の左に、そしてヴィオラ、チェロは指揮者の右に位置することが多い。図1にそれを便宜上通常型として示してみた。

図 1

近年のほとんどの音楽愛好家は、この配置のオーケストラを聴いてきた。ところが、クレンペラーは、第1ヴァイオリンを左、第2ヴァイオリンを右と、両翼に分けた配置をとっていた。これを両翼型といい、図2に示した。

図 2

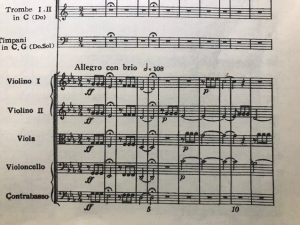

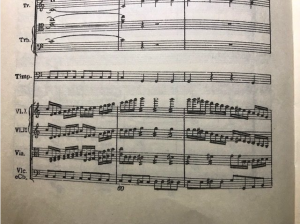

そのクレンペラーの演奏を、孫が帰った後の正月休みの残りに、改めて聴き直した。曲はベートーベンの2つの交響曲。先ず、クレンペラーがステレオ録音で残してくれた交響曲第5番、通称「運命」である。この曲は、両翼型の特徴が冒頭から現れる。図3の楽譜に見るように、運命は斯く扉を叩く、と俗に言われる最初の5小節のあと、6小節目に第2ヴァイオリン、7小節目にヴィオラそして8小節目に第1ヴァイオリンと同じフレーズが続く。この部分は、両翼型の妙味で、1小節ごとに配置のとおり演奏音が右から左に流れるのである。

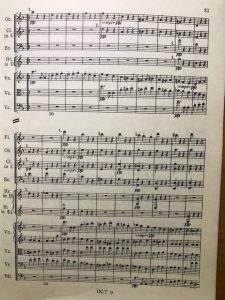

また、図4に示す交響曲第9番にも、第2楽章9小節目から第2ヴァイオリン、ヴィオラ、第1ヴァイオリンと、右から左へ流れる個所がある。

この部分をこれまで多くの指揮者が採っている通常の配置で聴くと、第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンが同じ場所にあるため、左、右と進んだ後、また左に戻って音が鳴ることになり、両翼型のように、右から順次左へと流れるようにはならない。一方で、両翼型だとヴァイオリンが分かれていることで、第2ヴァイオリンは存在感を得たためか、先導役として流れを際立たせている。ヴィオラを併せた3つのパートそれぞれが、しっかりその存在を主張し、生き生きと進行していることがわかるのである。

以上のような右から左への音の流れのほか、両翼型では、ヴァイオリン同士の協奏についても通常型とは違う鳴りを聴くことができた。ほとんどのオーケストラ曲で、両者は、似た音の動きをすることが多い。たとえば、第2ヴァイオリンは、第1ヴァイオリンの音の1オクターブ下かあるいはユニゾン、まったく同じ音で演奏するというように。これらを通常型で聴くと、第2ヴァイオリンは第1ヴァイオリンの黒衣に徹しているようにしか私には聴こえない。特に第2ヴァイオリンが第1ヴァイオリンの1オクターブ下の音を奏でる際には、耳が第1ヴァイオリンの高い音を聴いてしまうため、第2ヴァイオリンの音は埋もれてしまうのである。ところが、クレンペラーの演奏では、たとえ1オクターブ下の音でも右から聴こえるため、全体としてヴァイオリンが拡がりをもって迫ってくる。たとえば、図5に示した「運命」第4楽章61小節の下降音型。

音の持つエネルギーの強さが両翼に在る。その音たちの拡がり方から、つい、音の鳴りを擬人的に例えたくなる。我々はこんな鳴り方もできるのですよ、と声掛けしてくれているかのようである。右側に位置することで、まるで水を得た魚のように躍動的に満ちた演奏となっている。第2ヴァイオリンは、もっと注目されても良いということを下支えする個所である。

クレンペラーは、音源のみではなく映像も遺してくれた。映像は交響曲第9番。残念ながらモノラル録音であるものの、視覚的にヴァイオリン同士の協奏がよくわかり、聴いたことを裏打ちしてくれている。すなわち、第2ヴァイオリンが第1ヴァイオリンに替わってテーマを奏でることもあれば、第1ヴァイオリンと掛け合うこともあるのだが、クレンペラーが右に位置する第2ヴァイオリンに顔を向けて指揮する場面が何度も見られる。これを見て、彼が如何に第2ヴァイオリンをクローズアップしているかがわかった。つまり、両翼型の配置にすることによって、その意外に多い、第2ヴァイオリンの役割を聴く者に喚起させてくれたといえよう。

このオーケストラの楽器配置については、時代や指揮者によって様々であり、各々が工夫を重ねてきたようだ。D・ウルドリッジの『名指揮者たち』(東京創元社、1981)にも、古今の指揮者による様々な配置が図示されていて、どうも決まった配置はなさそうだ。しかし、金子建志の『オーケストラの秘密』(立風書房、1999)によると、モーツァルトやベートーベンの時代には両翼型が普通だったようだ。当時、この配置での演奏が行われていたようだから、ベートーベンがこの配置を当たり前として曲を作っていたとしたら、そもそも彼の曲は、両翼型で演奏する方が良いのではないかと思ったのである。私が、第2ヴァイオリンたちが水を得た魚のように奏でていると感じたのは、おそらくそのせいであったろう。

以上、聴き古したベートーベンの曲を、新年に「聴き初め」のように聴いた。クレンペラーが第2ヴァイオリンの存在に気づかせてくれたことは、私にとってのお年玉であった。そして、両翼型を採った演奏は、ベートーベンを、彼の活躍した時代にまでさかのぼって再現させてくれて、新年に相応しい音に包まれたひと時であった。

(紀南医報2019に寄稿)

妹にひかれてリサイタルへ

2019年02月20日

ピアノ科を出た私の妹から、リヒテルのピアノ・リサイタルを聴きに行こうと誘われたのは、私がちょうど二十歳の時だった。日本に初来日した、そのリヒテルの名演に興奮して以来、彼のファンになったのは言うまでもない。すでに初来日を聴いてから40年以上経った数年前に、また妹から、ユリアンナ・アヴデーエワはすばらしいピアノを弾くからと、聴くことを勧められていた。果たして、アヴデーエワを聴く機会に恵まれたのである。以下はその鑑賞メモである。

リサイタルは、ショパンのマズルカから始まった。大勢の聴衆が静かに固唾をのんで見守る中、静かに音が鳴り始めた。まるで、ヴァイオリンだったら弱音器をつけた如くに。音楽が進み、大きな音になっても、何の破綻もなく静かな音がそのまま大きくなったようだった。マズルカ3曲を弾き終えた次のピアノソナタ第3番、出だしの一度聴いたら忘れられない下降音を絶妙なリズムで奏でる。あとに音楽が展開しても、その下降音は、いつまでも耳に残る。終楽章は、叩きつけるような和音から始まり、終始激情的なメロディが在り、そこを圧倒的なエネルギーを発散して終えた。それなのに、何ごともなかったかのようにお辞儀をし、平然とした足取りで舞台をあとにする彼女と、たった今終わったドラマチックな音楽との得も言えぬ乖離を感じたのは私だけだっただろうか。詩情は、体力と精神力があってこそ生まれる、という言葉が休憩時間にボーっと浮かんだ。また、超越的なものは、些細な日常生活動作と一体なのだということも。

後半は、シューマン「幻想小曲集」からであった。音の粒が一つ一つはっきりと聴こえるからなのか、メロディがやけに優しく響いた。曲集の最後を静かに弾き終え、鍵盤から手を離して、なお静かに座り続ける彼女。大勢いる中で、誰一人として拍手せずに、無音の中で時が過ぎる。そして、彼女の何かの動作の後の万雷の拍手。拍手をすることの喜びがまことに長く続いた。音楽が終わり、無音のまま拍手できずにいた経験は二度目である。昔バーンスタイン指揮、マーラー交響曲第9番を聴き終えたとき以来であった。

アヴデーエワは、リサイタルをシューベルト「さすらい人幻想曲」で締めた。この曲もタフな音が連続していて、正直なところ聴き疲れた。彼女も途中で集中力がやや弱くなったのではないか、と思う個所がほんの少しあったものの、31歳で夭折したシューベルトの歌心を思う存分響かせてくれた。聴き終えて、リヒテルが弾いたさすらい人を思い出したのは偶然か。二人ともロシアで活躍、まるで、さすらい人を十八番にするのは、ロシアですよという声が聞こえたようであった。

牛にひかれて善光寺に参った老婆が信仰心を持ったが、私は妹にひかれて、良いピアニストに巡り合った。

生起すること(続き)

2018年10月11日

前の記述で、ブラームス交響曲第4番の開始音について触れた。多くの人が色んな音楽と、もっと接点があってもいいということを考えたので、少し加えて触れてみたい。

私は、バイオリンがシの音を一瞬間長く鳴らして、ソに引き継いだフルトヴェングラーの演奏を取り上げた。それは、譜面に記載された音符をその長さ通りに一糸乱れぬ刻みかたで演じるのではなく、演奏家の自由度が勝る演奏である。その演奏に私は惹かれ、ベームや福永など指揮者が感銘を受けた部分であった。バレンボイムの言う、物語が語られるということからひらめいて、具体的に例示したのである。

私が惹かれた理由を出来るだけひも解いてみる。この第4番はホ短調であり、シ、ソの次にはミが続いていて、まさにホ短調の主要三和音で始まるのである。これは、音楽の常道のようにメロディを紡ぎ始めて曲が展開するから、ここを初めて聴く人にもその流れがわかりやすいのではないかと思う。わかりやすいメロディのためか、このような曲を作るブラームスは、どれを聴いても耳あたりが良い。といっても、ブラームスの和音の進行やその配置は、ロマン派といえないくらい複雑な様相で、聴き応えも相当なものなのだが、ここでは触れない。

わかりやすく、耳あたりが良いと私は判断した。たとえば、唱歌や童謡は、やはり主要三和音で始まることが多いので、私の判断は、ある程度理解できるのではないかと思う。そのような開始音をフルトヴェングラーは、私には一瞬間の妙としか言えないように演じたのである。主要三和音のように単純だからこそ、そこに意味の複雑さがあると思慮した演奏ではないかと思うのだ。そして、音を単に出すのではなく、音を長く伸ばして力を持たせることによって、結果的に聴くという喜びを増し、あとに続く音符たちに引き継いで、生起した感情を維持し続けることに与するということだと思うのだ。いや、そのように音符を読み取ることが音楽を演じるということだと思うのだ。

4年前、私がショパンのワルツ作品34-2を弾いたとき、主題が移るところにある1オクターブの2音をミ、ミではなく、ミー、ミというようなテンポで弾くようにアドバイスされたことがあった。また、小澤征爾さんの80歳コンサートを撮ったテレビのドキュメンタリーに、音を作ることについての重要な場面があった。すなわち、小澤さんの恩師である斎藤秀雄さんに、う、う、ではなく、うー、う、というように、最初の音に勢いがあって、初めて、次の音が生きる、と教えられたことを披露していた。この場面で小澤さんは、このように意識することによって、オーケストラ全員がうまくなった、そして、音楽を深くわかるようになったと話していた。

以上、音を一瞬間長く鳴らす、最初の音に勢いがある、というようなことが積み重なった音楽が、私の音楽鑑賞の基本なのだと、改めて思う。私が高校生の時、当時の数学教師が、放課後に課外授業のように話をして下さった。内容は、数学を離れたことであり、その中で、トルストイの音楽観のような話があった。トルストイがベートーベンのバイオリン・ソナタ「クロイツェル」を聴いたとき、気持ちが不安になって仕方がなかったそうだ。たとえば行進曲を聴くと行進したくなる、というように、気分を高揚させるのが音楽であり、ベートーベンは好ましい音楽ではないというように、トルストイが語った、という話だった。

これも音楽、私が好むのも音楽。私が好む音楽は、もしかしたら、「重箱の隅」にあるのかも知れない。そのような音楽を聴いて、私は10代、20代の時間を費やした。それがこれからも意味を持つかどうかは、そのような音楽に遭遇したときの私の満足感の在り方であると思う。そして、そこに普遍性があるかどうかを誰彼なしに探り合うことが出来れば、さらに満足感が増すのではないかと思う。

生起すること

2018年10月04日

バレンボイムという1942年生まれのピアニスト兼指揮者がいる。ブエノスアイレス出身のユダヤ人であり、まだ幼少であった戦後、指揮者であるフルトヴェングラーに、その才能を認められた人物である。その彼がパレスチナ系アメリカ人の文学批評家であるサイードと対談した内容が、「音楽と社会」という本に収録されている。お互い、音楽や音楽家について縦横無尽に語っている。その中で、グールドがバッハを演奏することを解説するサイードの話を受けて、バレンボイムが語った件(くだり)を引用する。

「二つの音符を奏しただけでも、そこにはなにかの物語が語られているはずなのだ。」

この語りは、私に遠い昔を思い出させた。それは、フルトヴェングラーが指揮をした、ブラームス交響曲第4番の出だしの音である。ここでは、多くのオーケストラの楽器が演じることに先んじて、第1バイオリンと第2バイオリンだけがシの音をオクターブで演奏し、次のソの音に引き継ぐ。引き継いだと同時に、ほかの弦楽器、木管・金管楽器が一斉に鳴る、という始まり。2分の2拍子で始まる四分音符のシの音は弱いまま、四分音符の領分を侵して、フルトヴェングラーは一瞬間長く鳴らすのである。ソの音に引き継がれ、開始音が時の彼方へ追いやられて、演奏は続くにもかかわらず、ソに引き継いだシの音の長さが、まるで曲のすべてを制御しているかのように、聴覚の片隅にいつまでも残るという演奏である。そんな開始音を思い出したのだ。

大正生まれの指揮者、福永陽一郎は、この部分を「この楽譜から、フルトヴェングラーとベルリン・フィルのメンバーと、会場で息をのんで待ち構えていた聴衆の三者によって、永遠に残る、奇跡的な、人間によってつくられたとは信じられない「音楽」が記録されたのである。」「ブラームスの第四交響曲の開始音は、永遠に鳴り続けているのである。」と記した。永遠に鳴り続けているシの音を他の演奏と比べてみるため、若い頃に、交響曲第4番の音源を出来る限り収集した。実演でも、来日したムラヴィンスキーなどで聴いた。しかし、この四分音符の長さを意識させられる演奏には出会わなかった。

フルトヴェングラーには、いくつかの著作がある。私の手元にある「音と言葉」の中に、晩年のブラームスは、「いよいよ素朴に、静寂に簡素に、集中的になって行った」と書かれた部分がある。これらの修飾語について連想し、フルトヴェングラーを聴き直してみた。交響曲第4番の開始音が鳴り続ける演奏は、「静寂に簡素に」という言葉の意味と矛盾するようでいて、返ってその言葉の重みが増すような気がするのである。そして、開始のシとそれに続くソの音との組み合わせに、ブラームスが晩年を生きた息吹を感じた。それは、「素朴に」音楽を創造する姿であり、まさにバレンボイムが語った「なにかの物語が語られている」部分であると思ったのである。私は、一瞬間長く、と記した。その長さは、ブラームスの意向を汲んだフルトヴェングラーの才能が生んだ時間、一瞬間の妙がそこにあると思うのである。フルトヴェングラー亡き後、福永によると、指揮者のカール・ベームが、「彼の後、誰がブラームスの第4をあえて指揮しようと思うでしょう」と追悼の言葉としたらしい。

バレンボイムが戦後にフルトヴェングラーと協演する話があったとき、彼の父親がそれを止めたと聞く。まだ戦後すぐの時期には、ドイツに対してユダヤ人である父親が、たとえ芸術の世界とはいえ、友好的になれなかったのではないかと想像した。しかし、この「二つの音符」ならぬ二人の芸術家が合わさっていれば、大きな「物語が語られ」ただろうということも想像する。また、ユダヤ人とパレスチナ系アメリカ人が対談し、多くの「物語が語られ」たことは、時代の変遷を感じることでもある。

今、仕事の余暇に弾いているシューベルト。私は、その開始の二つの音を殊の外意識している。そうすることで、シューベルトの魂が生起するようなのだ。

父と娘

2018年09月28日

リヒャルト・ワーグナーは、19世紀に活躍した巨大な音楽家である。主な作品は楽劇であり、それは、序曲や合唱、アリアなどに分かれていたオペラを音の途切れのない作品に発展させて楽劇と命名したものである。どの作品も長大で、それらを理想の芸術として披露するために、祝祭劇場まで建設してしまった。作品の中でも「ニーベルングの指輪」は、四夜に亘る演奏を要して、15時間半かかる超大作である。そして、その作曲に26年を費やしたと聞く。劇は、神々を中心として、指輪をめぐって小人族や巨人族と争うというもので、神々の世界が消滅し、幕となる。この楽劇は、祝祭劇場を始めとして、世界各地で演奏され、その記録も数多く残されている。私の手元には5種類の演奏記録がある。

「ニーベルングの指輪」二夜目の「ワルキューレ」の終幕には、父親である神ヴォータンの言いつけに背いた娘ブリュンヒルデと父との対話が約50分続く。私が一番繰り返し聴く場面でもある。娘の反逆の罪を許すわけにはいかない父は、愛する娘の名誉だけは守りつつ、彼女の神性を奪い、深い眠りにつかせて、父と娘は別れる。この一部を音楽学者である渡辺護の場面解説と歌詞対訳で、一部漢字変換して引用する。

(圧倒され、深く心を動かされて、激しくブリュンヒルデの方に向き直り、彼女を膝から起こし、感動して彼女の目に見入る。)

さらば、勇ある輝かしき子よ!

わが心の聖なる誇りよ!

さらば、さらば、さらば!

(きわめて熱情的に)

おまえと別れ、わしの愛の言葉も、おまえにあいさつを送ることはできぬ。

おまえはわしと並んで、馬を駆ることも許されぬ。

食卓で密酒をわしに酌んではくれぬ。

わしの愛したおまえを、失わねばならぬ。

わがままなこの快楽の子よ!

この中で、「さらば(Leb wohl)」と歌う場面は、解説されているように、父親が熱情的に演じている。その言葉を音符では1音ずつシ、ド、レと上げながら、さらば、さらば、さらばと発するのである。この音の流れは、父親が主体的に別れようとする生々しさを表していて、じわじわと聴く耳に迫る。言葉とメロディーが合わさって発するこのエネルギーは、すぐに続く終幕となっても、なお残り火に勢いがあるが如くの感覚を抱かせる。演奏が終わり、私は無言のまま、音が途切れた私の部屋で一瞬の間、動けずにいる。そして、観客の拍手で我に返り、カーテンコールを繰り返す主役たちに、つい拍手を送ってしまう。それも鑑賞の都度、気がついたら拍手をしているのである。

この場面は、ワーグナーが自らの実生活にモデルが存在して作ったのではないか、つまり娘との確執などがあってのことではないかと推理し、調べてみた。「ワルキューレ」を完成させたのは1856年、ワーグナー43歳の時であった。ところが、この時には、すでに結婚していたワーグナーには娘がいなかった。それから9年ののちに、他人の妻との間に娘をもうけたのである。娘ができてから双方とも離婚して、5年後にあらためて再婚したようだ。どうも、ワーグナーが自身の娘との関係を基にして、この場面を作ったものではなさそうである。件の渡辺護の解説によると、この楽劇の素材となったのは、主に3つの伝説であり、「ワルキューレ」は、北欧の神話と英雄伝説を集大成した「エッダ」によるところが多いと書かれている。父と娘の関係も、単に伝説だけが素材となったのかも知れない。

ワーグナーが Leb wohl と歌わせることにより、父と娘の関係を長い楽劇のクライマックスの一つとして仕上げた。いつものことながら、ワーグナーを聴くときには、ただ音楽だけを楽しむことを越えてしまう。ここでは、父親に苦悩があるだろう、それをどう歌い上げるのか、さらに、その演じる表情はと思いを馳せるように。人間が一人では生きられず、ある程度は群れることが要るように、音楽は、音が鳴るだけではなく、本来人間に在る思いや欲望などが混ざり合い、それが音楽を形作るのだとワーグナーは表現しているのではないかと思ってしまう。よく、「ワーグナーの毒」と言われる。ワーグナーを一度聴き始めると、とりこのようになってしまうことを比ゆ的に用いているのだが、人間の営みが混ざっているからこそ、そのように言われるのではないかと、改めて思う。

ああ!棘上筋腱部分断裂

2018年08月14日

この数年、乱視が進んで見えにくくなった。また、腰は爆弾を抱えているような状態であり、いつ痛くなるかがわからない。まさに年を取るということを自ら体現していて、生活が狭められている。しかし、年を取ってから楽しみも見つけた。55歳から始めたピアノは、仕事の余暇を埋める格好の遊びである。そのピアノ演奏、私が10代の頃より音楽を聴き続けてきた経験を生かす貴重な機会なのであり、狭められた生活を補って余りある「生活道具」となっている。

さて、今年も若葉の季節が始まろうというときのこと、急に右肩が痛くなり、腕を挙げられなくなった。ははあ、これが四十肩、五十肩というものだと、治るまで長くかかることを覚悟した発症当時であった。それにしても、寝ている間、寝相によっては、痛みで目が覚める。朝起きて、歯磨き、洗顔、着物の着脱に苦労する等など、日常生活が困るだけではなく、ピアノを弾くことが出来なくなった。弾き始めて1分か2分くらい経つと、肩の痛みが増して、腕を支えられない。

そんなことが1ヶ月くらい続いて、全く痛みの程度が変わらないので、整形外科を受診した。すぐさまMRI検査をしたところ、右肩棘上筋腱部分断裂と診断された。この筋肉は、肩の奥にあって、腕を挙げるために欠かせない。私は主治医に、ピアノを弾くことが出来ないから困っていると訴えたところ、それが原因だと言われた。すなわち、鍵盤を叩くために腕を鍵盤の上で保持することが、棘上筋に負担をかけたというのだ。弾きたいのなら手術を勧めるとも言われた。これは、思ってもみない、私には衝撃が大きいことだった。私は、幼少のほんのわずかの期間、弾いたことはあるが、本格的に弾くようになったのは、10数年前であるから、弾くための筋肉が作られていないと、うすうす感じていた。そんな筋肉なのに、ラフマニノフ、ベートーベン、ブラームスとエネルギーを要する曲を弾き続けた結果、部分断裂を起こしてしまったのではないかと、暗たんたる気分になった。

仕事をしていると、もう年ですからと、物事をあきらめるような言葉を患者さんから言われることがある。そんなとき、私自身が遅くからピアノ演奏に挑戦したのだから、年を取っても可能性を狭めることはないと、はっきり言っていた。しかし、腱の部分断裂をきたしてしまってからというもの、患者さんにどう対応したらいいのか、迷ってしまった。挑戦することと傷を負うことに裏腹の関係があったのだから。

肩を痛めてからは、ピアノを弾く代わりに家にある音源を聴いて過ごすことが多くなった。しかし、自分で表現する喜びを知ってしまっているので、やはり弾きたいなあと、ピアノに向かう。弾いては、痛い、痛いと中断を繰り返すある日、右腕を右胸にくっつけて、肘を支点として弾くと痛くならないことに気がついた。そして、ピアノ椅子を高くすると、肩が腕を保持することが要らなくなった。この、高い椅子に座り、腕を胸にくっつける奏法を編み出してからは、だんだん長く弾くことが出来るようになった。ある麻雀好きの人が、脳梗塞を発症して、半身の自由が利かなくなってから、片手で麻雀牌を操ることを考えたそうだ。まるで、その人とは相客気分である。

棘上筋腱が部分断裂し、自由が利かなくなっても工夫を巡らすことで克服できてしまうことがわかった今、シューベルトの最晩年、亡くなる半年前の作品である3つの小品第2曲に挑戦している。私が弾くと13分ほどかかる曲の最後の方に、異なった記号をつけた強く弾く同じ音が2カ所ある。記号を細かく変えてまで求める強い響きは、シューベルトが19歳の時に作った交響曲「悲劇的」を私に思い起こさせる。この交響曲は、当時ゲーテが名づけた「疾風怒濤の時代」にふさわしい理性に対する感情の優越を主張した情熱的な作品であると私は位置づけている。それを晩年に至るまで意識して、作曲し続けたのだろうと、この2カ所のフレーズが私に想起させる。

肘を胸につけることによって、蘇ったピアノ演奏。そして、曲の強い響きに共鳴することも相まって、今が遅まきながらやってきた私の疾風怒濤期であると言ってみたいくらい、肘を支点に弾く音がいとしいこの頃である。そして、もう一度患者さんに、可能性を狭めることはない、と言えるようになりつつあるのである。

背景音楽としてのバッハ

2018年06月17日

カナダのピアニスト、グレン・グールドが亡くなってから、すでに30年以上が経つ。グールドが弾くバッハ、殊にデビュー時と後年と二度録音したゴールドベルク変奏曲のすばらしさについては、吉田秀和さんの著書にたびたび書かれている。私の記憶では、吉田さんは、日本に最初に彼を紹介した評論家である。そして、彼の弾くバッハを総じて、「言語に絶する精緻とみずみずしさを合わせもつ抒情性にある」と著書に記している。

その記述はともかくとして、グールドは、おそらくペダルを出来るだけ踏まずに演奏したと思うのだ。一音をほかの音と濁らずに、きっちりと響かせて、グールド登場以前もそれ以後も、どこにもない演奏を築き上げた。彼は演奏会を人生の途中から拒否したから、ほとんどの聴衆は、彼の存命中も再生装置を通してしか聴くことが出来なかった。バッハのいくつもの曲のLPを聴くたび、私にはバッハは俗世間と隔たっている、としか表せないような演奏であった。

さて、父の日の今日、日本人として21年ぶりにカンヌ国際映画祭でパルムドールを獲得した是枝裕和監督の以前の作品である、「そして父になる」を観た。病院で生まれた子どもを取り違えられたことがわかって、ドラマは始まる。あらすじは映画に譲るとして、その中で、たびたびバッハのゴールドベルク変奏曲が鳴った。曲が、簡単に解決できない事柄がある場面に溶け合うように思えて、私は途中でグールドの演奏ではないかと想像していたら、まさしくその通りであった。ゴールドベルク変奏曲は、1時間近くかかる長大曲である。映画では、曲の冒頭部分を主に使っていて、そのメロディをよくぞ持ってきたと思いながらの鑑賞であった。

映画のタイトルにある「父になる」場面でも、果たしてバッハが鳴るのである。映画のテーマであると思われる、血のつながりか、愛した時間か、の間で葛藤することとバッハ。葛藤したところで、どうにもならない現実が重たく在る。そして、その背景で鳴るバッハを聴いていて、神、永遠、宇宙の言葉がふと、私の頭に浮かんだちょうどその時、映画が終わった。

日の目を見た音源

2018年05月03日

この歳にまでなると、時を経て記憶の彼方に置かれた、かつての貴重品が幾つかあるものだ。私の歌声が入ったオペラを録音したテープは、そのうちの一つである。ある日、昔の仲間からテープをCDにして欲しいと頼まれたため、久々に取り出してみたのだが、思いの外、回想にふけってしまった。そういえば私が音楽に興味を持つ端緒となったのも、このオペラであり、以下はその覚書である。

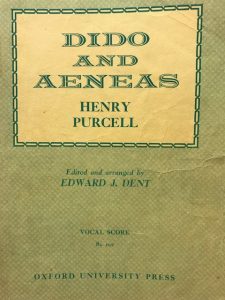

半世紀前、高校生の私は音楽部合唱班に在籍していた。ここでは、毎年の文化祭に合唱班であるにも拘らず、独唱を主とするオペラを上演することになっていた。責任学年の2年生になる前の冬に選んだ曲は、ヘンリー・パーセルが作ったDido and Aeneas(ディドとエネアス)であった。舞台は紀元前、トロイ戦争で敗れた王子エネアスが、新天地を求めてカルタゴに漂着、女王ディドと遭遇し、恋に落ちたものの、神の命令により仲を引き裂かれるという物語である。

オペラを選ぶにあたって、これを勧めたのは、合唱班OBで当時慶応義塾大学から二期会に行かれた先輩である。ところが、オペラに関する資料が乏しく、売られているLPは2種、ジョン・バルビローリとアルフレッド・デラー指揮によるものだけであった。それに、日本では上演されたことがなかった。上野の文化会館資料室に出向いても楽譜はなく、そんな曲を彼が何故勧めたのかは、今となってはわからない。私たち合唱班のメンバーは、イギリスのオックスフォード大学から楽譜を取り寄せることから部活動を始めた。

楽譜が到着後、翻訳し、すぐさまメロディに当てはまる言葉、つまり歌詞を作り、という作業を連日行なった。作業のかたわら、顧問の先生、先輩を交えて配役を決めた。舞台装置、衣装などはすべて自前で揃えた。また、歌の伴奏は、ほとんどをピアノでまかない、所々、やはりOBの人の協力を得て、バイオリン、ビオラ、チェロなどの弦楽器を織り交ぜた。LPにある演奏は、もちろん専門家によるものであるから、参考にはなっても、同じような表現は出来ない。私たちは、音符をおさらいして、仕上がった歌詞から順番に発声を繰り返し、いくつもある場面の情景を想像して、それを各々共有し、専門家ではない高校生の音楽を兎にも角にも仕上げた。寒い冬に始めた活動。夏休みを返上して9月の本番に臨んだ。

さて、その記録されたテープを再生し、CDに焼き直すことに、50年の歳月が立ちはだかった。録音テープには、巻き始めと終わりにリードテープがあるのだが、ここが録音部分と切れてしまっていた。細いテープであるし、これを継ぐのがひと苦労で、不器用になってしまった指先と老眼での作業は、難渋を極めた。やっと音が再生され、それぞれの配役の声、ピアノ、合間にある合唱、すべてが脳内奥深くにあるフォルダを開けた如くに蘇った。私は四十代のときに、声変わりし、思うように発声できなくなった。耳鼻科の友人には声帯疲労としか言ってもらえずに今に至っている。そんな私の50年前の声に懐かしさを覚えた。いや、それよりも、16歳、17歳の皆の一途な歌い方と時間をかけて作った歌の文句の耳への侵入に、図らずも涙腺が緩んだ。件の昔の仲間とは、オペラの配役となったうちの一人である。彼女が何故、今ごろになって聴きたくなったのかは知らない。若さゆえに走り続けたひと時の記録をよすがとして、この老年期を乗り切っていきたいのではないか、ということを想像したが、定かではない。

このオペラは、その後慶應義塾大学が演奏し本邦初演として記録されたらしい。私たちは、オーケストラで演奏したわけではないので、もちろん公式の記録に残っていないが、この部活動は、後々まで少なくとも私を照らしてくれた。というのは、今から約15年前、京都市立芸術大学の大学院生がこのオペラを取り上げた。当時、何人かの大学院生と交流があった私は、出来る限りの資料を提供して、彼らに力を尽くすことができた。また、レコード芸術には、2010年5月から2011年3月まで、喜多尾道冬さんによる、ディドとエネアス、と題した詳細な論考が載った。この内容はともかくとして、紀元前の世界に親密さを抱かせてくれた。

日の目を見た音源に接して、当時とその後に思いを馳せた。私にとってのエポックメーキングな自分史を振り返ることは、刻々と変わる今を語るに足ることでもあると思った。

ブレハッチ追伸

2017年10月10日

以下のようなお知らせがあった。

「本日10月10日東京オペラシティコンサートホールで予定されておりました、ピアニストのラファウ・ブレハッチの公演は、本人の体調不良のため、公演を中止とさせていただきます。

ブレハッチは昨日10月9日深夜に体調を崩し、今朝病院で診察を受けたところ、「急性胃腸炎のため完全な安静が必要」と診断されました。そのため、本日の公演は急遽中止する運びとなりました。」

9日のコンサートを聴いた私は、複雑な思いである。アンコール曲を短くして、早く終わりたいかに感じたことが、もしかしたら、体調不良が理由だったのかも知れない。昨日記したことは、あくまでも私の感想であるので、普遍的ではもちろんなく、今は、身体が快復することを念じるのみである。

やはり昔のことである。ウラディミール・ホロヴィッツが来日した際に、演奏の出来が悪くて、音楽評論家の吉田秀和さんが演奏を、骨とう品、それも割れた骨とう品と酷評した。ホロヴィッツは、来日したときに睡眠導入剤を飲み過ぎたことが演奏に響いたと、後日に告白したらしくて、割れた骨とう品と言われたことを気にしていたと聞く。捲土重来、再来日したときには、元々の素晴らしい演奏をした。

生身の身体で、限られた日に演じることの難しさを改めて思った次第である。

ブレハッチ演奏会

2017年10月09日

連休の最終日、ラファウ・ブレハッチ演奏会に行った。ブレハッチは、ショパン・コンクールで優勝した、世界的に有名なピアニストである。演目は、バッハの4つのデュエット、ベートーベンのロンド、ピアノ・ソナタ第3番を前半に、休憩後の後半は、ショパンの幻想曲、ノクターン第14番、ピアノ・ソナタ第2番というものだった。

少し前に、CDで聴いたバッハの演奏は、これまで聴いたことのなかった装飾音を多用していたと思った。実際に音を耳にしたら、装飾音のように聞こえるが如くの流れをもち、音もリズムも完ぺきに統制された音楽であった。バッハもショパンも、同じ人の同じ手による演奏ということがわかった。

ベートーベンのソナタは、初期の頃から、スフォルツァンド(特に強い)を散りばめていて、ある程度聴き続けると、この曲はベートーベンだということがわかる。このスフォルツァンドをどう弾くのかを楽しみにしながら気持ちを構えていた。果たして、そこには一糸乱れぬ鳴り方が常に在った。曲が進むうち、このように弾くだろうな、という音が期待通りに鳴る、という具合だ。

また、弱音が続く部分でも、右手と左手とが全く破綻をきたさずに、どれだけ速くなっても、ひと塊の音の群れが、次々に紡ぎ出される。ショパンは、私のような音楽愛好家が弾くと自由度が大きくて、いくつもの表現が出来ると思いがちである。しかし、ブレハッチの手にかかると、その卓越した技巧が、そのような余地を残さない。ショパンのピアノ・ソナタ第2番の終楽章は、指の先をコントロールしきって、息もつかせぬまま終わった。

アンコールの2曲目は、ショパンの前奏曲第7番。とても短い曲で、まるで、これで終わりだよ、ということを強制的に知らされたようだった。

ここまで一人の人間に制御された音楽は、なかなか聴けるものではない。しかし、バッハから始まり、ベートーベンに移ったところで、どのように音楽を作っていくのかが、残念ながら予想できてしまった。ショパンも、である。2曲目のアンコールで、気持ちをちょんぎられたまま、会場をあとにした。

私が学生であった1974年、やはりショパン・コンクールで優勝したマウリツィオ・ポリーニが初来日し、演奏を聴いたことを思い出した。あの時のポリーニは、何かに取り付かれたようにアンコールに何度も応えて、何とショパンのバラード第1番で締めくくったのだ。鳴り止まないのではないかと思えた拍手もいつしか終わって会場を出たとき、小雨が降っていた。濡れることをいとわずに、熱された身体のまま家路についた。

完ぺきさにおいて、ブレハッチとポリーニとは比べるまでもない。両者とも破綻をきたすということとは無縁の演奏家である。何の違いがあって、ポリーニは私の耳に突き刺さり、ブレハッチはそうならなかったのか。まさか、30代の彼が、音楽とはこんなものさ、と達観したわけではないだろう。しかし、指先の神経を統御する能力が高くなればなるほど、創造されるのではなく、画一化されるのではないか、と恐れをなしたひと時でもあった。